En disant « Caroline Riegel, ingénieuse » je fais un jeu de mot. Comme je n’ai pas d’humour, j’explique mes blagues.

Ingénieuse, ici il faut le lire comme féminin d’ingénieur, car elle est ingénieur hydrologue, elle a construit un barrage dans la Montagne Noire (Dieu sait ce que c’est) et un au Gabon (mais où au Gabon, Dieu le sait.) Et puis elle a décidé de faire un long voyage du lac Baïkal au Bengale, en passant par les steppes et les montagnes d’Asie centrale.

Comme cela se peuple, dites-moi, l’Asie centrale ! Un nombre très élevé de livres de voyage paraissent ces temps-ci sur cette région du monde. On peut le comprendre pour différentes raisons : 1) Région riche en pétrole, elle intéresse toutes les puissances du monde. 2) Région riche en jolies femmes, elle intéresse tous les traîne-savate. 3) Région riche en cultures mélangées, elle passionne les ethnologues. 4) Région longtemps sous-visitée, elle représente quelque chose de neuf.

La carte générale de Caroline Riegel va un peu dans le sens d’une région très pure, très « neuve ». De même, les photos qui parsèment le livre sont toutes prises dans la nature. À feuilleter le premier tome de Soifs d’Orient, un léger malaise s’installe : on dirait que ces immenses territoires ne connaissent pas la ville, que les hommes qui peuplent ces lieux n’ont jamais rien construit. Puis quand on lit le récit de voyage, les villes apparaissent mais sont détestées par la narratrice. Elle les trouve sales, grises, sans charme.

Il faut s’interroger sur tous ces voyageurs qui n’aiment pas les villes. Ils y voient une perte d’authenticité. C’était déjà le cas chez nos orientalistes du XIXe siècle, qui allaient voir en Algérie et au Liban une humanité et une nature pas encore contaminées par la révolution industrielle. Nos grands voyageurs écologistes sont-ils vraiment tout à fait différents de nos grands artistes colonisateurs des siècles passés ?

Je pose seulement la question.

Reste que notre ingénieuse hydrologue féminise la cartographie. Du moins elle essaie, dans l’apparence.

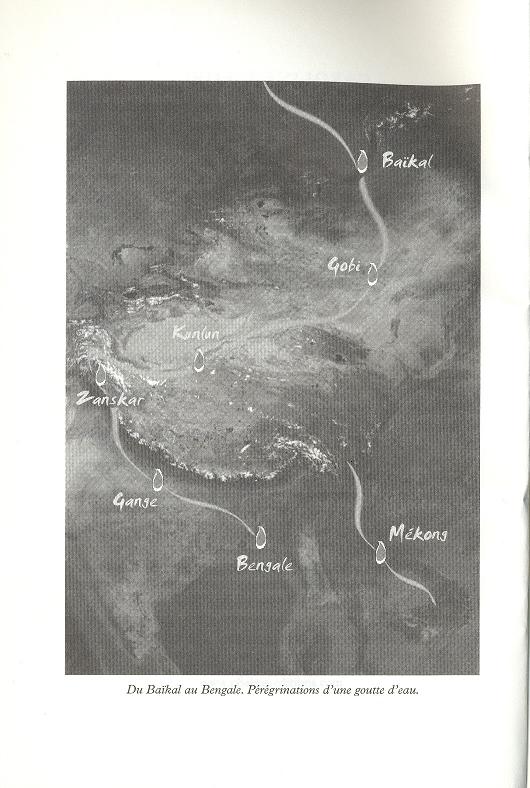

La carte qu’elle place en début de récit est légendée ainsi : « Du Baïkal au Bengale : pérégrination d’une goutte d’eau. »

Sur une carte satellite, la ligne de l’itinéraire de l’ingénieuse Caroline est un peu impressionniste, comme un coup de pinceau assisté par ordinateur. Les lignes de l’itinéraire sont jonchées de gouttes d’eau.

Il n’y a pas à dire, c’est un bel itinéraire. Un grand zig-zag dans l’Asie centrale, qui n’est pas sans rappeler la figure symbolique du Yin et du Yang. Comme je n’ai pas de sens artistique, j’explicite et j’illustre mes idées plastiques. Avec des couleurs, sans quoi la vie est terne.

Au Baïkal, la formation scientifique de notre voyageuse s’avère précieuse. Elle en parle avec émotion et en connaissance de cause. Une telle masse d’eau pure, sur la terre, pour elle c’est une perle. D’ailleurs elle intitule son chapitre « La perle de Sibérie ».

Et moi, ce que je trouve précieux, ce qui m’émeut, c’est le destin scientifique de la voyageuse. Je l’aime d’autant plus qu’elle est une femme de science, qu’elle va voir des savants dans des instituts de limnologie (science des lacs), qu’elle s’informe et que le lecteur l’admire autant pour ses aventures de voyageuse que pour son savoir qu’on imagine vaste.

En réalité, on n’en sait rien, mais cela fait partie de la panoplie du voyageur, ses compétences supposées, les exploits qu’on lui prête, les mystères qui l’enrobent. C’est le crédit du voyageur.