Alors vous, lecteurs, je ne sais pas quel âge vous avez. Peut-être êtes-vous, comme moi, nés dans les années 1970 ? Si c’est le cas, vous ressentirez peut-être cette étrange familiarité en feuilletant les livres de Thierry Mauger. Il y a quelque chose dans ces ouvrages qui rappelle spontanément les livres de notre enfance, ces objets colorés des années 1980 que l’on trouvait sur les étagères de nos parents.

Chez moi, ces livres voyageaient bien avant moi. Mon père, ramoneur de métier, et ma mère, infirmière, avaient accumulé des ouvrages sur les paysages lointains, des récits d’explorateurs et des photographies exotiques. Notre bibliothèque familiale racontait autant nos origines que nos aspirations : de l’Afrique subsaharienne, où mes parents avaient vécu, à l’Afrique du Nord, où nous avons beaucoup voyagé. On y trouvait des livres aux couleurs criardes, aux typographies datées, mais qui, à leur époque, incarnaient la modernité.

C’est cette esthétique, un peu kitsch aujourd’hui, que je retrouve chez Mauger. Mais derrière ces images, quelque chose m’interpelle, une mécanique culturelle plus profonde. Les récits de voyage, notamment ceux des années 1970-1980, portent souvent en eux une idéologie particulière, celle de la déshistoricisation.

L’éternel présent des récits de voyage

Dans ses livres, Thierry Mauger capte ce qu’il appelle « la nostalgie » pour une vie tribale « authentique ». Cette formule résonne avec un courant dominant dans la littérature de voyage : celui qui présente les peuples comme figés dans un temps immuable, hors de l’Histoire. Roland Barthes dénonçait déjà cette tendance dans Mythologies (1957), en montrant comment les guides touristiques transformaient des cultures en objets intemporels, hors de toute réalité politique ou sociale. Le mouvement « Pour une littérature voyageuse » en est une illustration éclatante.

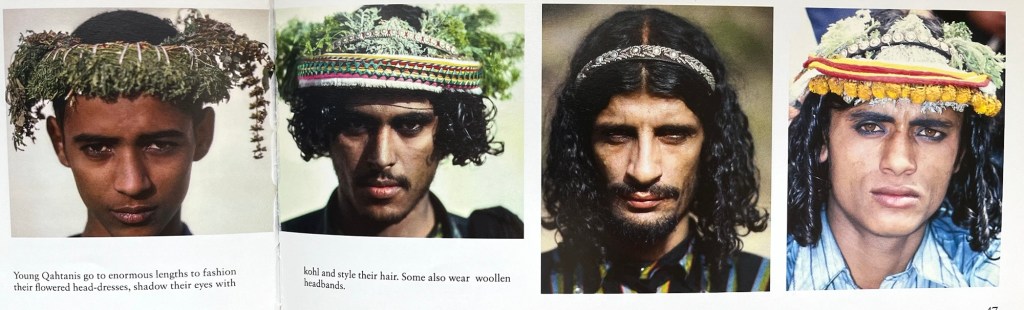

Thierry Mauger, à sa manière, s’inscrit dans cette tradition. Ses photos des montagnes d’Arabie et de leurs habitants – notamment les fameux « hommes fleurs » – semblent vouloir figer un moment, une esthétique, une culture dans une capsule temporelle. Cette démarche, bien qu’esthétiquement fascinante, pose des questions : quelle est la place de l’histoire, de la modernité, des transformations sociales dans ces images ?

Les hommes fleurs : mode, érotisme et désir

Prenons les hommes fleurs, ces guerriers des montagnes d’Arabie parés de fleurs dans leurs cheveux. Ces images frappent par leur étrangeté et leur modernité inattendue. Ces hommes portent des chemises ajustées, parfois psychédéliques, qui évoquent autant la mode indienne des années 1920-1930 que les vêtements occidentaux des années 1970. Ces détails vestimentaires brouillent les lignes temporelles et culturelles.

Ils incarnent aussi un imaginaire profondément lié au désir. Ces fleurs dans les cheveux, ces corps habillés de motifs colorés, évoquent des pages célèbres de la littérature. Dans L’amant de Lady Chatterley, D.H. Lawrence écrivait que la fleur est à la fois masculine et féminine, symbole de désir et de fusion des genres. Ces hommes fleurs des montagnes d’Arabie, photographiés par Mauger, actualisent cette ambiguïté érotique dans un contexte inattendu.

Les rêves post-hippie des voyageurs

Enfin, comment ne pas voir dans ces hommes fleurs une résonance avec le mouvement hippie des années 1960-1970 ? Ces fleurs dans leurs cheveux me renvoient involontairement à la célèbre chanson de Scott McKenzie : If You’re Going to San Francisco.

If you’re going to San Francisco

Be sure to wear flowers in your hair

« Si tu vas à San Francisco / N’oublie pas de mettre des fleurs dans les cheveux », etc.

Mais ici, ce n’est pas la Californie qui se dessine, c’est un territoire moins accessible, une terre pluvieuse et pleine de tribus ennemies, les montagnes du Sud de l’Arabie, que les Romains appelaient Arabia Felix, tellement l’agriculture et le commerce y étaient florissants.

Thierry Mauger, comme tant de voyageurs post-hippies (il avait 21 ans en 1968) semble chercher dans ces paysages et ces hommes une matérialisation du rêve d’un autre monde. Un monde plus simple, qu’il juge authentique, où l’esthétique et le mode de vie rejoindraient une harmonie naturelle perdue dans les sociétés modernes.

Une esthétique à déchiffrer

Ce qui me fascine aujourd’hui dans le travail de Thierry Mauger, c’est la manière dont ses images convoquent une multitude de récits. Elles parlent à la fois de la nostalgie d’un monde révolu, de la mode des années 1970, des idéaux hippies, et d’une tension érotique qui traverse les cultures.

Alors oui, on peut critiquer cette vision parfois dépolitisée, ce refus de l’histoire. Mais on peut aussi y voir une invitation : celle de regarder de plus près, de creuser les couches de sens, de comprendre ce que ces images disent, non seulement des hommes fleurs, mais aussi des maisons fleurs et des mosquées fleurs.