L’heure est grave. Arrive le fameux verset qui trouble le musulman d’aujourd’hui et divise les croyants, celui qui aborde le sujet devenu tabou de la correction physique. Qui aime bien châtie bien, dit-on chez les chrétiens, et en effet, la bible enseigne la correction par le maniement de la verge.

Ne revenons pas sur l’éducation « à la dure » qui était celle de nos parents et grands-parents. Ce n’était pas le Moyen-âge et pourtant, on frappait sans penser à mal. Les intentions, aussi horrible que cela paraisse, étaient bonnes. Il y a au fond des religions monothéistes une ombre qui me fait peur, un trou noir dans lequel torturer est une guérison de l’âme. On lit dans la bible : « N’épargne pas la correction à l’enfant ; si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas, en le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. » (Proverbe, 23, 13-14).

L’islam arrive sur terre pour retourner vers une foi directement tournée vers le Dieu unique. En règle générale, donc, c’est Dieu seul qui peut punir les hommes. Personne n’est habilité à être adoré ni à être châtié. Or il y a ce verset qui certes est plus doux que les versets bibliques sur le châtiment corporel, mais qui reste choquant pour un esprit du XXIe siècle.

Avant de citer le verset en question, je précise que pour moi c’est un tabou absolu : on n’a jamais le droit de frapper sa femme, ses enfants ou son mari. Dans une famille, il n’y a pas de place pour le châtiment corporel. Ce n’est pas un option. C’est pour moi une ligne rouge. Si ma religion m’obligeait à changer sur ce point, alors je quitterais cette religion.

Voici le verset en question dans la traduction que je juge la meilleure, celle de Muhammad Hamidullah :

Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu’ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant l’absence de leurs époux, avec la protection d’Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d’elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand !

Coran, IV, 34

Allons droit au but, le problème est devant nos yeux : « frappez-les ». Je ne l’accepte pas et tolère encore moins les arguments des pseudo-savants qui disent qu’il faut frapper gentiment, « sans laisser de trace », et autres ignominies.

Le musulman que je suis a pris ce verset comme une véritable épreuve lors de mon voyage vers l’islam. J’en parlais avec celle que j’aimais et avec qui j’allais me marier. Notre union ne saurait être parfaite mais elle ne pouvait pas non plus laisser passer la moindre justification de la violence. Ma fiancée confessait son trouble, elle qui connaissait ce verset depuis l’enfance et ne savait comment le comprendre.

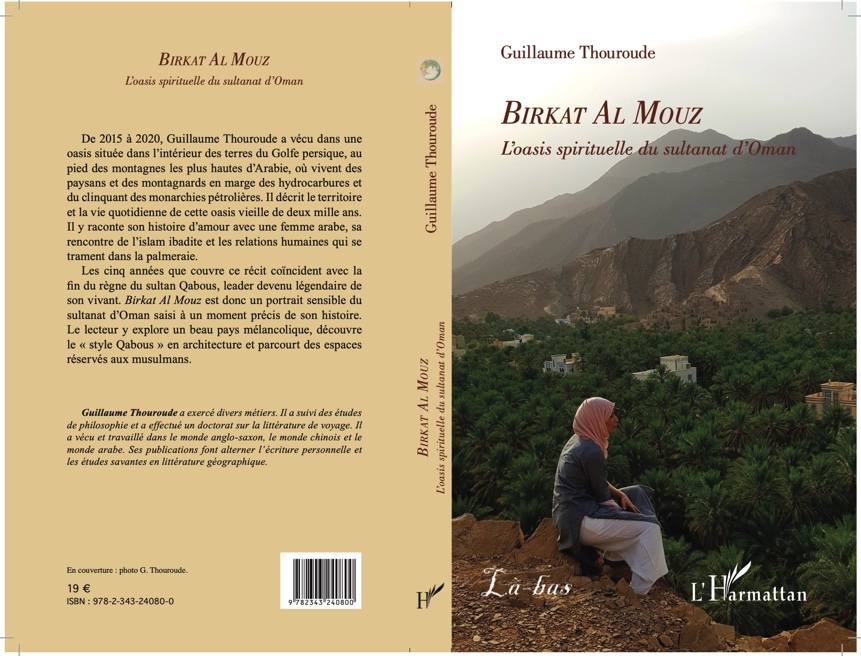

J’habitais alors au sultanat d’Oman, la plupart de mes amis étaient des musulmans arabophones de naissance. Quand je dis « des amis », il faut se représenter des Omanais, des Tunisiens, des Jordaniens, des Palestiniens, des Algériens, etc., des gens qui lisaient et apprenaient le coran dans le texte original depuis l’enfance. Nous pouvions parler de ces sujets à tous moments. Un jour que nous mangions sur une terrasse de restaurant indien, avec plusieurs couples d’amis, je mis ce sujet sur la table. À ma surprise, personne ne connaissait précisément ce verset. Ils ont d’abord incriminé ma traduction, puis ils ont vérifié le texte arabe et ont admis qu’en effet, même si le verbe a plusieurs sens, il n’est pas fautif de dire : « frappez-les ».

J’abrège. J’ai recouvré la sérénité par rapport à ce verset car voici ce qu’il signifie :

Quand le couple est dans une phase de conflit, le coran donne l’instruction de résoudre le problème en passant par trois étapes, qui correspond chacune à un verbe.

- Parler

- S’éloigner

- Maîtriser (physiquement)

Dans un premier temps, il convient de retrouver l’harmonie par l’échange et la communication. C’est ce qui correspond à l’expression « exhortez-les ».

Si le conflit persiste, c’est qu’il est profond et qu’il nécessite d’autres mesures. Il est temps de prendre de la distance pour éviter justement de laisser libre cours l’agressivité que les deux membres du couple ressentent. « Éloignez-vous d’elles dans leurs lits », cela signifie : pas de rapports sexuels entre vous, pas de tendresse, pas d’affection. On met le couple entre parenthèses jusqu’à ce que le problème soit résolu. Il ne s’agit pas de faire la grève du sexe, mais de retourner au plus vite à une situation saine d’entente et d’harmonie, et pour ce faire d’y suspendre les bienfaits de la vie de couple.

À partir de là, si le conflit persiste alors même qu’en islam il est autorisé de divorcer à l’amiable, c’est que le problème est encore plus profond et que nous sommes en face d’un cas de force majeure, c’est-à-dire d’un(e) forcené(e), une personne pathologiquement violente, qui en appelle nécessairement à l’emploi de la force physique pour la maîtriser.

Ou alors, il s’agit d’une incompatibilité d’humeur au sein d’une relation toxique qui entraîne des réactions violentes. Bref, le coran ne ferme pas les yeux devant les réalités du monde, il arrive que des relations génèrent de la catastrophe, du désastre, et dans ce cas, il n’y a pas d’autres solutions que l’emploi raisonné de la force physique.

Mais qui est détenteur du droit à l’usage de la force physique ? Dans un État de droit, c’est l’État, à travers les services sociaux en coordination avec les agents de la sûreté (gendarmerie, police) et l’administration judiciaire. Pas l’époux, ni l’épouse. Nous ne vivons plus au temps du Prophète, où les actions de police et de justice étaient menées par la communauté elle-même, par le chef du clan en concertation avec le prêtre.

Le sens de ce verset est donc clair et n’autorise en rien l’usage privé de la gifle, celui des sévices corporels, ni celui de la violence psychologique. N’oublions pas que dans les versets qui précèdent celui-ci, le coran prescrit avec force une attitude de douceur envers son épouse, et promeut la concorde de la manière la plus nette :

Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l’aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien.

Coran, IV, 19

Même à l’époque du Prophète, avant d’être autorisé à lever sa main sur sa femme, le croyant était invité à se méfier de ses propres sentiments négatifs, car tout geste déplacé pouvait contituer un grand péché.

Enfin la question est conclue dans le verset suivant qui propose carrément une résolution raisonnée avec des médiateurs et des conciliateurs :

Si vous craignez le désaccord entre les deux [époux], envoyez alors un arbitre de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l’entente entre eux.

Coran, IV, 35

Il semble clair que l’homme n’est pas tout-puissant dans son couple et que l’islam intervient pour limiter et encadrer le plus fort, protéger le plus faible, et garantir les droits de tous.