Un grand poète arabe et francophone vient de s’éteindre, qu’il repose en paix.

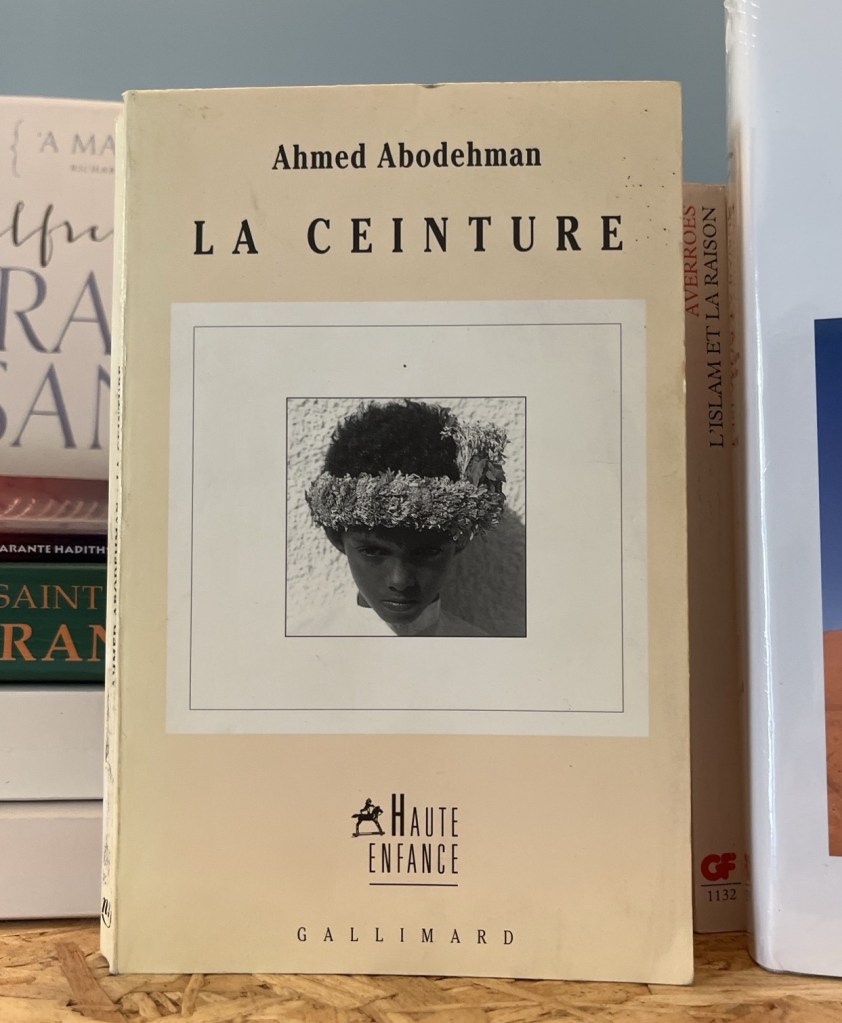

Je venais de lire pour la deuxième fois son fameux roman La Ceinture, écrit en français et publié chez Gallimard en 2000. J’aimais tellement ce livre que j’ai formé un petit groupe de lecture avec deux amis Saoudiens. Le but de notre club était initialement de comparer les versions de La Ceinture. Majed l’avait lu en arabe il y a vingt ans et le relisait pour le bien de nos réunions. Mariam, qui avoue être plus à l’aise en anglais qu’en arabe, avait acheté une version anglaise du roman en question, The Belt.

J’avais initié ce petit groupe car je trouvais la prose de ce poète saoudien très osée. Sur des questions tabous, concernant le sexe, les rapports filiaux, les sentiments contrariés à l’intérieur des familles, il se permettait des phrases et des scènes que j’imaginais impossibles à écrire dans sa langue maternelle. Il avait peut-être choisi le français pour se cacher de sa propre famille, tout en s’offrant le prestige d’une langue reconnue dans le monde culturel.

J’étais curieux de savoir ce qu’il en était dans la traduction arabe qu’Ahmed Abodehman avait lui-même effectuée.

L’histoire du roman est la vie d’un enfant qui devient un homme dans les montagnes du sud-ouest de l’Arabie saoudite. L’enfant est très marqué par un personnage qui s’appelle Hizam, un vieux monsieur très autoritaire qui tient à ce qu’on respecte les traditions et qui regarde de travers toutes les innovations et tout ce qui vient de l’étranger. Or l’Arabie doit s’ouvrir aux étrangers car avec le pétrole, le pays devient riche trop rapidement et n’a pas le temps de former des professeurs, des médecins, des soignants et des ingénieurs ou des techniciens. Il en a besoin tout de suite, alors on fait appel à des instituteurs égyptiens, des infirmières pakistanaises, des banquiers libanais. Et le vieil Hizam voit ces étrangers qui ne portent pas de barbe avec effroi. Ces visages d’hommes rasés de frais sont pour lui la figure du diable, et leur façon de parler arabe lui paraît monstrueux.

La scène la plus drôle arrive quand Hizam s’aventure dans « la ville », probablement Abha dans la province d’Assir. Il découvre ce qu’est un hôpital, et il est terrifié par ces femmes qui portent des pantalons blancs, qui donnent des instructions dans une langue inconnue , et qui se permettent même de parler aux hommes, voire de les toucher. Pour se moquer de lui, le narrateur s’adresse à Hizam : Cette femme est Pakistanaise, elle est musulmane comme nous, son père porte une barbe plus fournie que la tienne. Elle te trouve très beau, tu sais, et elle nous a demandé si vous pourriez vous marier ensemble. À ces mots, Hizam est scandalisé et effrayé. Il part en courant et sort de l’hôpital pour se perdre dans un terrain vague.

Grâce à mes amis saoudiens, j’ai compris que Hizam signifie ceinture en arabe. Et la ceinture est un accessoire plus important chez les Arabes du Golfe qu’en Europe. Pour nous, la ceinture est un objet sec qui sert à tenir son pantalon. Chez les Arabes, c’est un attribut qui renvoie au port d’un poignard, d’une arme, et du passage à l’âge adulte. Une expression arabe ajoute encore à la sémantique : tu es ma ceinture. Cela signifie, tu es mon copain, je peux compter sur toi. On est des frères.

Le personnage du roman, en définitive, de par son nom qui signifie ceinture, est un personnage symbolique. Il est une figure allégorique qui accompagne le jeune poète du monde de l’enfance vers l’âge adulte.

Majed, Mariam et moi voulions rencontrer Ahmed Abodehman, pour lui dire notre admiration, et éventuellement pour lui proposer de participer à un projet culturel, en Europe ou en Arabie. Nous avons récemment réussi à retrouver sa trace, et il nous a demandé de le contacter à un certain numéro. Trop tard.