J’aimerais vous parler un instant d’un type de récit de voyage qui fait florès sur internet, qui consiste à employer les codes des réseaux sociaux pour découvrir le monde. Plus précisément, il s’agit de blogs en vidéo qui portent le doux nom de Vlog. Le couple de Français dont je vais parler s’auto-baptise « Les Artisans de demain » et ils officient depuis des années sur YouTube. Ils ont eu du succès quand ils étaient pauvres et qu’ils se baladaient dans des pays pauvres, sans autres moyens que leur téléphone tenu par une perche.

On les aimait bien car ils étaient beaux, sympathiques, ouverts aux rencontres. Leur succès augmentant, leur soif d’argent a aussi cru, les placements de produits sont devenus centraux dans leurs vidéos et j’ai cessé de les suivre à cause de cela. Je viens de les retrouver à l’occasion de recherches que je fais sur la région d’Assir dans le cadre de mon travail de consultant en matière culturelle. Je les vois sur YouTube avec un films sur les « Hommes-fleurs », peuple saoudien des montagnes nommés ainsi par Thierry Mauger dans les années 1980. J’ai visionné leur film et voici mon compte rendu.

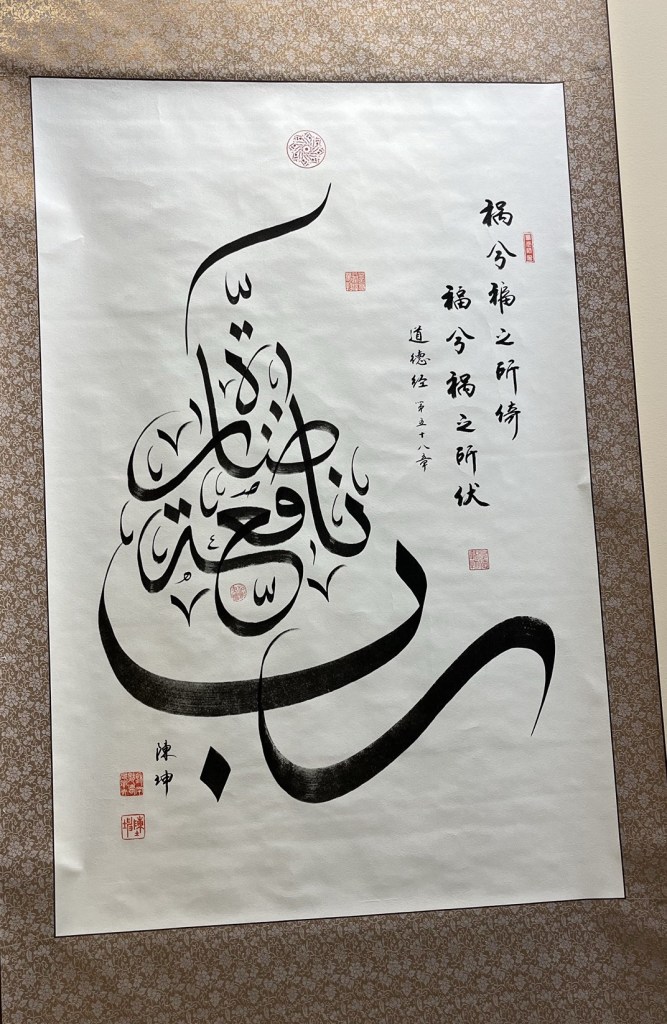

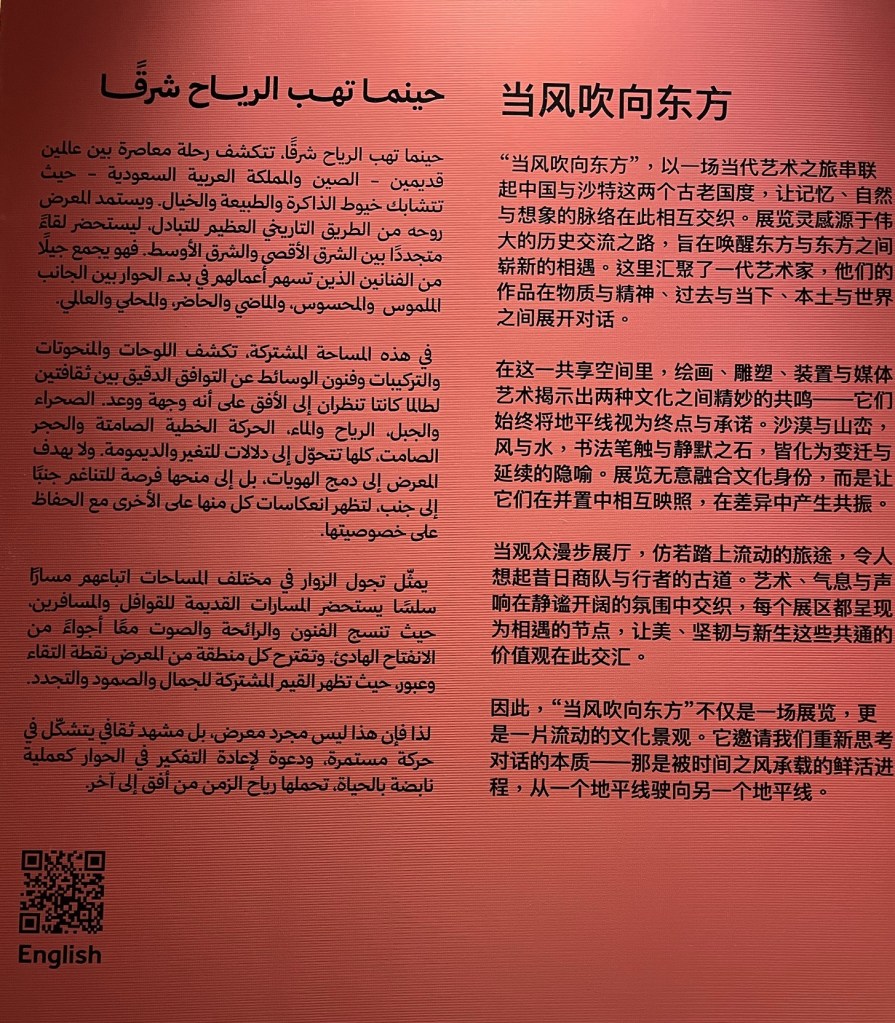

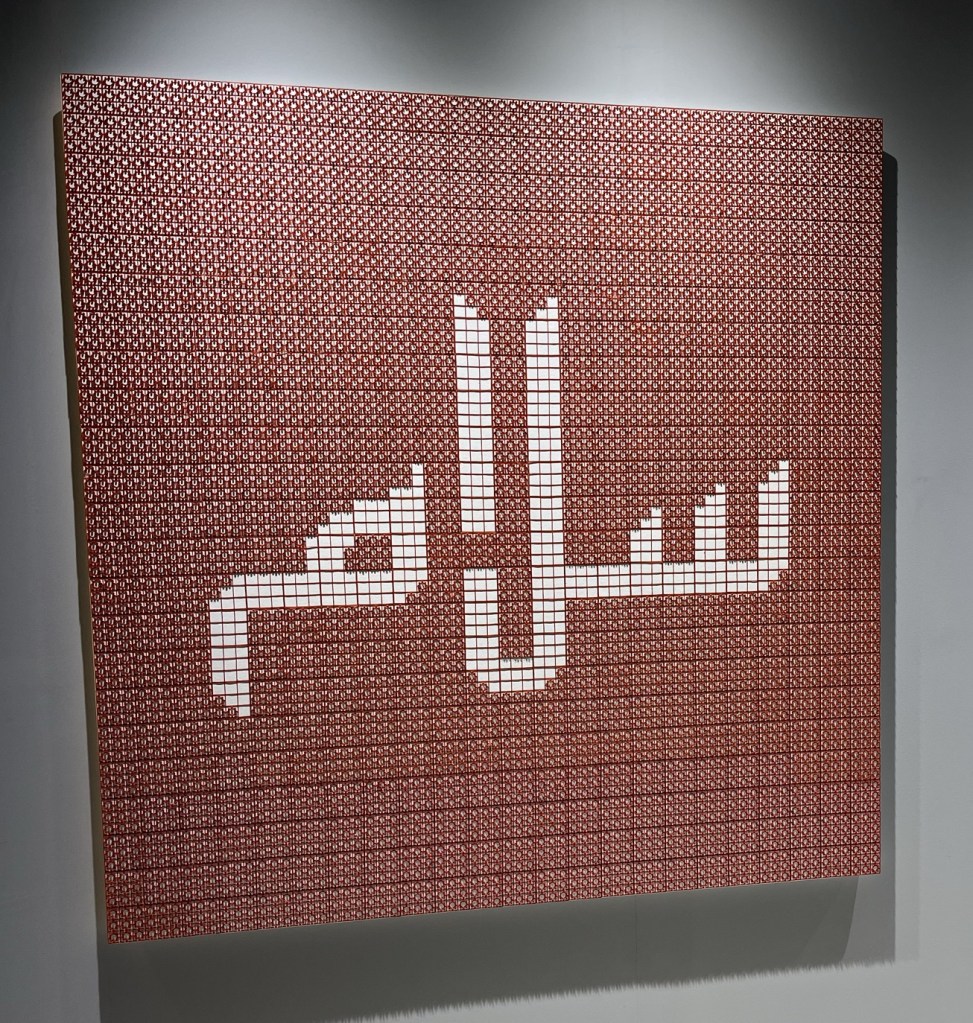

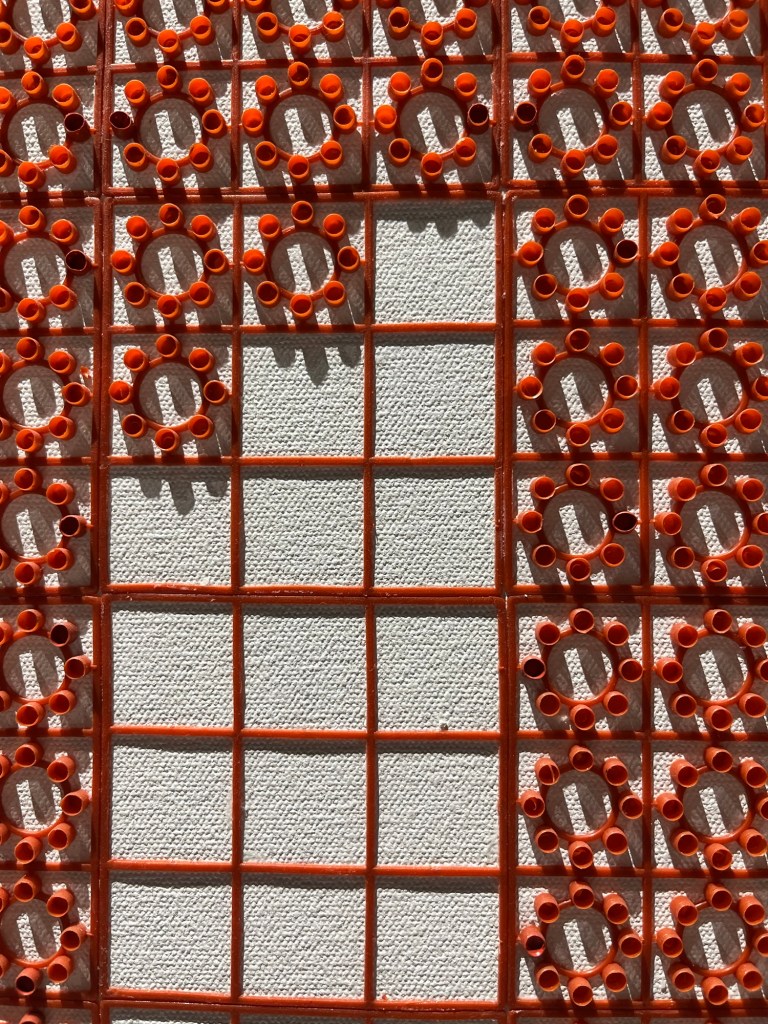

Je profiterai de ce billet, qu’on me le pardonne, pour exposer des photos personnelles de mes promenades dans cette région du monde, car mes billets de blog servent aussi d’albums photos pour conserver mes souvenirs.

Le film La tribu des Hommes-fleurs, produit par Bengaluncia Production avec le soutien du CNC, se présente comme le récit d’une exploration menée par un couple de voyageurs français à la rencontre de la province d’Assir, au sud de l’Arabie saoudite. D’une durée de 33 minutes et 49 secondes, le film mobilise une équipe d’au moins dix personnes en plus du couple (fixeur, montage, traduction, graphisme, développement de projet, etc.). Cette donnée, pourtant essentielle pour comprendre la nature réelle du projet, est en contradiction directe avec le récit d’aventure solitaire et improvisée que le film tente d’installer.

Le problème central du film tient à un décalage constant entre ce qui est montré et ce qui est affirmé. Les réalisateurs prétendent évoluer dans des territoires quasi inaccessibles, au-delà d’un désert de 2 000 kilomètres, à la rencontre de populations coupées du monde. Or, ils partent d’Oman, franchissent la frontière saoudienne sans difficulté (passage qu’ils décrivent pourtant comme exceptionnel, voire inédit) et circulent dans des zones aujourd’hui bien identifiées, documentées et ouvertes au tourisme. Tellement ouvertes que j’y suis allé moi-même en charmante compagnie, sans rencontrer aucun obstacle.

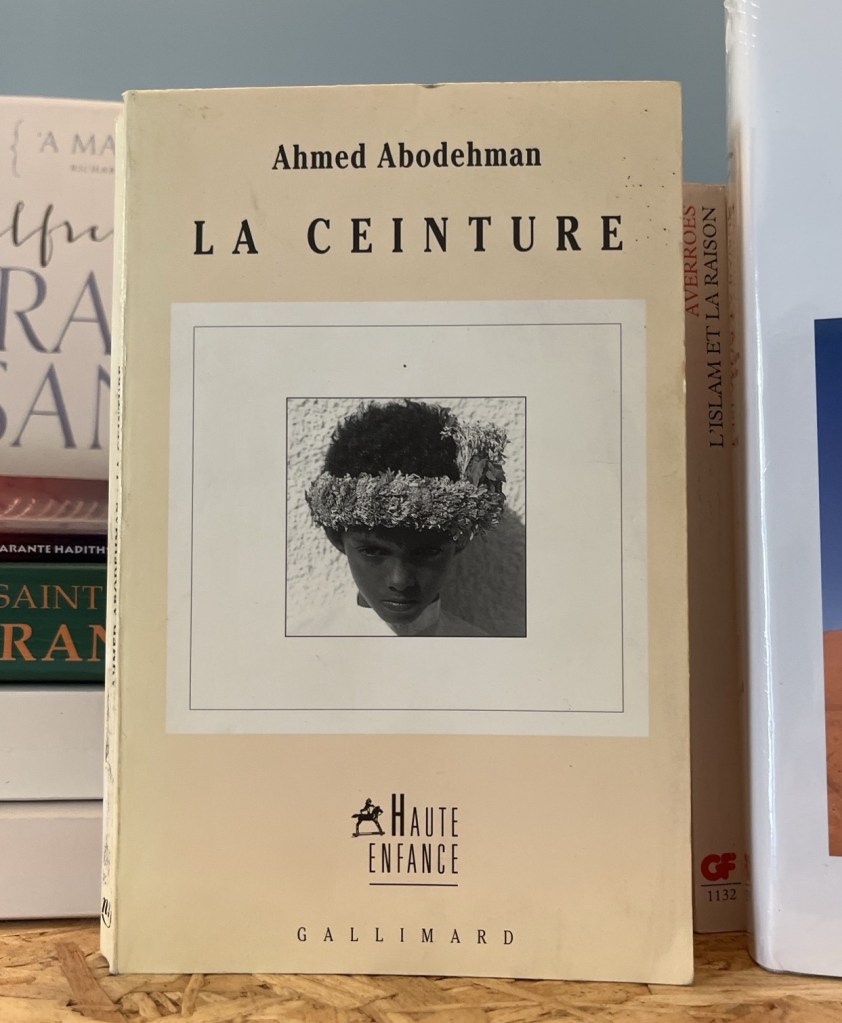

La région d’Asir, située à cheval entre le Yémen et l’Arabie saoudite, est connue, étudiée et photographiée depuis des décennies. Le massif du Sarawat, culminant à plus de 3 100 mètres d’altitude, a fait l’objet de nombreux travaux, notamment ceux de Thierry Mauger, dont les images et les recherches irriguent le film. Pourtant, aucune référence claire n’est faite à ces travaux. Les photographies apparaissent plusieurs fois dans le film sans attribution, les livres sont feuilletés à l’écran sans que l’auteur ne soit nommé, y compris lorsque l’un d’eux est présenté en version arabe.

Plus de la moitié du film est consacrée à la traversée du désert et au trajet vers la mer Rouge. Cette insistance sur l’épreuve physique sert à construire une dramaturgie de l’effort et du dépassement, mais elle ne s’accompagne d’aucune mise en perspective historique, ethnographique ou géographique. Des figures pourtant incontournables du Rub al-Khali, comme Wilfred Thesiger et son fameux Désert des Déserts, ne sont jamais mentionnées. Le désert est réduit à un décor narratif, sans profondeur ni références.

À Rijal Alma, les réalisateurs séjournent dans un café-hôtel bien connu, fréquenté par les voyageurs et chercheurs depuis longtemps. Là encore, le lieu est présenté comme une découverte, alors même qu’il s’agit d’un site patrimonial restauré et valorisé. Ils y rencontrent Zaki Al Arifi, qu’ils décrivent comme « pas un fixeur, mais un gars qui fait du shopping avec nous », une formulation qui tente d’effacer le cadre professionnel de l’accompagnement tout en en bénéficiant pleinement.

Les rencontres mises en avant dans le film se font presque exclusivement avec des guides touristiques ou des acteurs déjà intégrés à la médiation culturelle. Le village aux tunnels reliant les maisons entre elles, le territoire coupé par la frontière yéménite, ou encore les démonstrations autour des peintures traditionnelles sont autant d’éléments connus et déjà largement documentés. La séquence consacrée à Fatima Faye et à l’iconographie du Qatt al Asiri est particulièrement révélatrice : à peine plus d’une minute, des éléments symboliques évoqués sans contextualisation, et une phrase coupée en plein milieu, comme si le discours local importait moins que l’image produite.

Lorsque le film prétend enfin atteindre « le village des hommes-fleurs », il s’agit d’un site rénové, clairement inscrit dans un circuit touristique. Les habitants âgés, coiffés de fleurs, expliquent leurs parures dans un cadre balisé, avec un discours sur la protection et la transmission des traditions qui relève du registre institutionnel du tourisme culturel. La présence de visiteurs est assumée, et même revendiquée comme source de satisfaction.

Le film continue pourtant à maintenir l’illusion de l’aventure, allant jusqu’à inclure des séquences de fatigue extrême et de peur lors d’une descente de vallée, surjouant l’épuisement pour renforcer un récit héroïque qui ne correspond ni aux conditions réelles du voyage ni à la nature des lieux traversés.

Les rares références historiques arrivent tardivement, de manière anecdotique, comme lorsque les Grecs et les Romains sont évoqués pour justifier le port de fleurs dans les cheveux. Là encore, des images issues des travaux de Thierry Mauger sont utilisées sans citation. La dernière minute consacrée aux fleurs repose sur des images qui ne sont pas celles des réalisateurs, sans que cela ne soit clairement indiqué.

Les artisans de demain forment donc un élément de plus de la chaîne néfastes des « nouveaux aventuriers » pseudo humanitaires et auto-centrés. Ils font eux aussi ce que l’on ne devrait plus faire avec le voyage. Ils ne documentent pas une découverte, ils recyclent des lieux touristiques, des savoirs existants et des dispositifs de médiation culturelle en les reconditionnant sous la forme d’un récit d’exploration personnelle. Le film se construit sur une série d’approximations, d’omissions et de glissements narratifs qui finissent par produire une impression de quasi-mensonge. Ce n’est jamais le voyage qui pose problème mais la manière dont il est raconté, en effaçant les cadres, les références et les médiations qui le rendent possible.