Les musées et les lieux de patrimoine sont trop souvent remplis de trucs immersifs. Des machins immersifs. Des dispositifs hologrammiques. De grands écrans qui balancent des images spectaculaires accompagnées d’un son saturé, un son de film d’action, de film épique à la con, un son qui tape, qui enveloppe, qui empêche de réfléchir. Tout cela se donne des airs de modernité, d’innovation, d’audace technologique. Mais on cache de plus en plus mal l’idée essentielle : très souvent, c’est vide.

Bien sûr, cela impressionne. Ça impressionne presque toujours. La première fois que j’ai vu ce type de dispositif, c’était au Mémorial de la Paix à Caen. J’étais adolescent, je voyageais seul à vélo sur la côte. À cet âge-là, face à des images monumentales, à une scénographie spectaculaire, on se laisse saisir, c’est normal. Le dispositif fait son travail : il produit de l’émotion, du choc, mais bien peu de souvenirs et quasiment aucun enseignement. J’en suis sorti convaincu que la guerre c’était mal et que les hommes de paix, comme Gandhi, étaient des héros et des gens drôlement cool.

Mais on ne peut plus continuer comme ça.

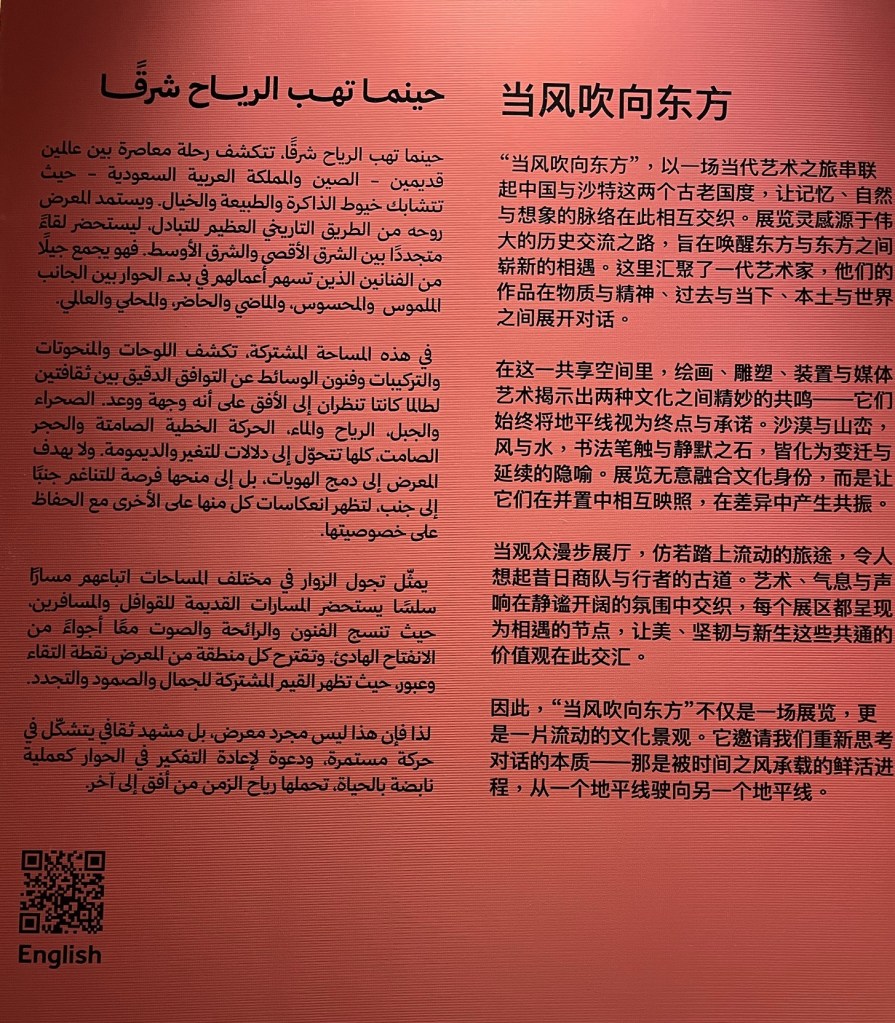

Aujourd’hui, on fait faire ça par l’Intelligence Artificielle et le vide prend trop de place. Dernier exemple en date, quarante ans après ma randonnée cycliste de Normandie : le site historique At Turaif à Diriyah en Arabie Saoudite.

Des animations sons et lumières racontent l’histoire des grands hommes de la famille qui habitait ici aux XVIIIe et XIXe siècle. Une écriture fade, pseudo-poétique, aucun contenu, rien d’informatif ni d’instructif. Nous nous sommes dit en sortant d’une de ces animations : ils auraient quand même pu faire appel à un auteur.

C’est Hajer qui a dit cela, pas moi. Elle disait : toi tu aurais pu faire quelque chose d’intéressant avec ce matériau à disposition.

Quand on travaille avec les musées, quand on pense les expositions, quand on connaît leurs contraintes, leurs responsabilités, leurs ambitions supposées, on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus faire semblant de croire que l’accumulation d’écrans, de sons tonitruants et d’effets immersifs produit automatiquement du sens. Trop souvent, ces dispositifs servent à masquer le vide conceptuel, l’absence de point de vue, le refus d’affronter la complexité.

Il faut revenir vers le dur.

Vers ce qui est dur dans un musée.

Le dur, ce n’est pas l’ennui ni l’austérité gratuite. Le dur, c’est le réel : les objets, les documents, les œuvres, les archives, les traces matérielles. Le dur, c’est la lenteur. C’est le silence parfois. C’est l’effort demandé au visiteur : regarder, lire, comparer, douter, ne pas tout comprendre immédiatement. Le dur, c’est accepter que le musée ne soit pas un parc d’attractions.

Un musée n’a pas pour mission d’impressionner à tout prix. Encore moins d’impressionner des visiteurs pris pour des consommateurs passifs qu’il faudrait stimuler à coups de décibels et de pixels. Quand on remplit des espaces entiers de grands écrans spectaculaires, comme on le fait abondamment dans certains musées flambant neufs, on confond démonstration de moyens et projet culturel.

La technologie n’est pas le problème. Elle ne l’a jamais été. Le problème, c’est son usage paresseux. Son usage décoratif et surtout son appréhension fétichiste : du moment qu’il y en a, on est satisfait, on prend son pied car on se croit en pleine modernité triomphante.

Dans ce cas, la technologie agit comme un cache-misère intellectuel. Très rarement, quelque chose d’intéressant émerge réellement de ces dispositifs immersifs. Quand cela arrive, c’est parce qu’ils sont au service d’un propos clair, exigeant, assumé. Mais la plupart du temps, ils remplacent le propos.