Voilà un roman extraordinaire. Il a fallu une ascèse rare de la part de l’auteur pour le concevoir et l’écrire.

C’est un roman qui rend justice à la fiction et à l’intrigue. Kundera disait que le roman abordait des réflexions qui n’étaient pas ou mal prises en charge par l’écriture factuelle. Coetzee met ce principe en application. Sur des sujets comme l’animal, l’animal en nous et la vie des animaux, des chiens en particulier, il nous guide vers des territoires de sensations et de réflexions que, pour ma part, je n’avais jamais imaginés.

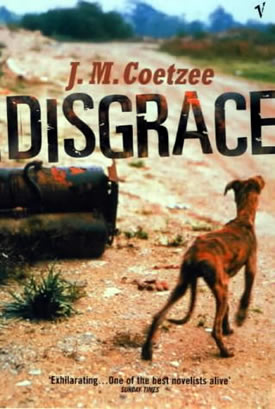

Un professeur de 52 ans, doublement divorcé, couche avec une étudiante, ce qui provoque sa « disgrâce ». Renvoyé de la fac, il va chez sa fille qui vit seule dans une ferme. Elle s’occupe de chiens, dans des cages, et est en relation avec la SPA locale qui s’occupe de faire mourir les animaux le plus paisiblement possible. Tout cela est très sec, comme une terre désertique, très peu sentimental.

Tout ce beau monde est blanc, et nous sommes en Afrique du sud, il fallait bien que des Noirs apparaissent. La fille du héros est aidé par un Noir, qui, petit à petit, rachète l’ensemble de la ferme, grâce à des aides de l’Etat qui favorisent l’installation des Noirs dans l’agriculture du pays, depuis la fin du régime d’Apartheid. Le roman fait croiser ces deux thématiques (Noirs/Blancs et animaux/humains) d’une manière tellement intriquée qu’elles s’intervertissent et se décroisent, comme une belle fugue, jusqu’à nous faire penser que le genre humain se transforme en s’incarne en ce grand Noir triomphant, à la sagesse cruelle, qui aide la fille du héros mais qui va tout posséder. On en vient à penser que l’ « homme blanc », quant à lui, tombe en disgrâce, avec ses instincts de chiens qu’il essaie de spiritualiser, et sa morale abstraite qui ne touche plus terre.

Ce livre n’a rien d’une leçon. Les conflits ne sont pas résolus, le lecteur est laissé désemparé devant des oppositions indépassables. La fille du narrateur est violée par trois Noirs, sans doute des proches de son propre voisin/ouvrier. Comme par hasard, le grand Noir était absent quand elle se fait violer, et il est possible que ce crime soit une machination pour la faire vendre sa ferme et partir. La fille sombre dans la dépression, sans vouloir partir et sans vouloir se révolter non plus. Elle se découvre enceinte et veut garder l’enfant du viol. L’un des violeurs continuent même de fréquenter la maison du grand Noir. La fille est prise dans un sentiment contradictoire qui est trop grand pour elle. Elle sent que tout cela est inacceptable mais que c’est en même temps inévitable : les Noirs reprennent leurs terres, ils ensemencent leurs terres et les femmes blanches qui y sont. Ils réoccupent le terrain et elle ne veut pas fuir devant cet état de fait. Le grand Noir – sans doute instigateur de ce viol collectif – propose même de l’épouser (il a déjà deux femmes) pour la protéger et devenir le gérant de toute la ferme. Elle accepte. Son père, le héros du roman, est ulcéré car il voudrait la voir partir en Europe, recommencer sa vie. Il dit : « C’est humiliant. »

Sa fille : « Oui c’est humiliant. Mais c’est peut-être un bon point de départ pour recommencer. C’est peut-être ce que je dois apprendre à accepter. Repartir du sol. Sans rien. Sans atouts, sans armes, sans propriété, sans droits, sans dignité. – Comme un chien. – Oui, comme un chien. »L’idée de la dignité des animaux n’est jamais abordée de manière explicite, mais on sent, par degrés, la présence de ces êtres mystérieux et muets. Une fascination s’empare du lecteur, une sidération devant leur vie, devant la gratuite cruauté des hommes. C’est un roman étrange.

Curieusement, la seule chose très mal faite dans ce roman, ce sont les scènes de sexe. Quand le quinquagénaire baise l’étudiante, on n’y croit pas une minute. Même chose quand il baise la repoussante responsable de la SPA, dont le corps n’a même plus de forme. Coetzee traite ces scènes comme des formalités, comme si le sexe était une activité normale, comme de faire des courses. Pourtant, le roman tourne autour de ça, de l’instinct sexuel, de la pudibonderie absurde de nos sociétés « blanches », du viol comme impôt et réparation des spoliations passées, de la torture que fait endurer le désir, le sien propre et celui des autres. Du désir comme chose humaine ou inhumaine, ou animal.

Alors pourquoi ces scènes incompréhensibles, où une belle jeune femme se laisse aborder par un prof qui n’est même pas charmant, qui n’a aucun charisme sur ses étudiants, et pourquoi se laisse-t-elle aller jusqu’à faire l’amour par terre, un après-midi d’orage ? La chose est décrite sans même qu’on comprenne que peut-être la fille ne s’appartenait plus, qu’elle était sous influence, sidérée et donc, virtuellement violée elle aussi. L’absence de tout érotisme dans la prose de Coetzee me paraît intéressante, car c’est le signe d’une sexualité sans désir, mécanique, qui est devenue seulement un signe. L’impression donnée est que même les chiens sont plus doués pour le plaisir que nous.

La vie des chiens semble être un sujet de grande ampleur pour nos écrivains contemporains. Disgrace a été écrit quelques années avant Un chien mort après lui de Jean Rolin. Une oeuvre fictionnelle, une oeuvre factuelle, aucune des deux ne cherchent à donner de réponses définitives à des questions de société ou à des questions philosophiques. Les deux cherchent, à mon avis, à entrer dans des régions de notre vie, des régions d’animalité si l’on peut dire, que le commun des mortels oublient de visiter ou occultent tout bonnement.

Donner voix au chien en nous, au mouton en nous, à l’inhumain qui est la part la plus grande de notre vie, c’est certainement une des nobles tâches de la littérature.