Photo Raymond Depardon

Photo Raymond Depardon

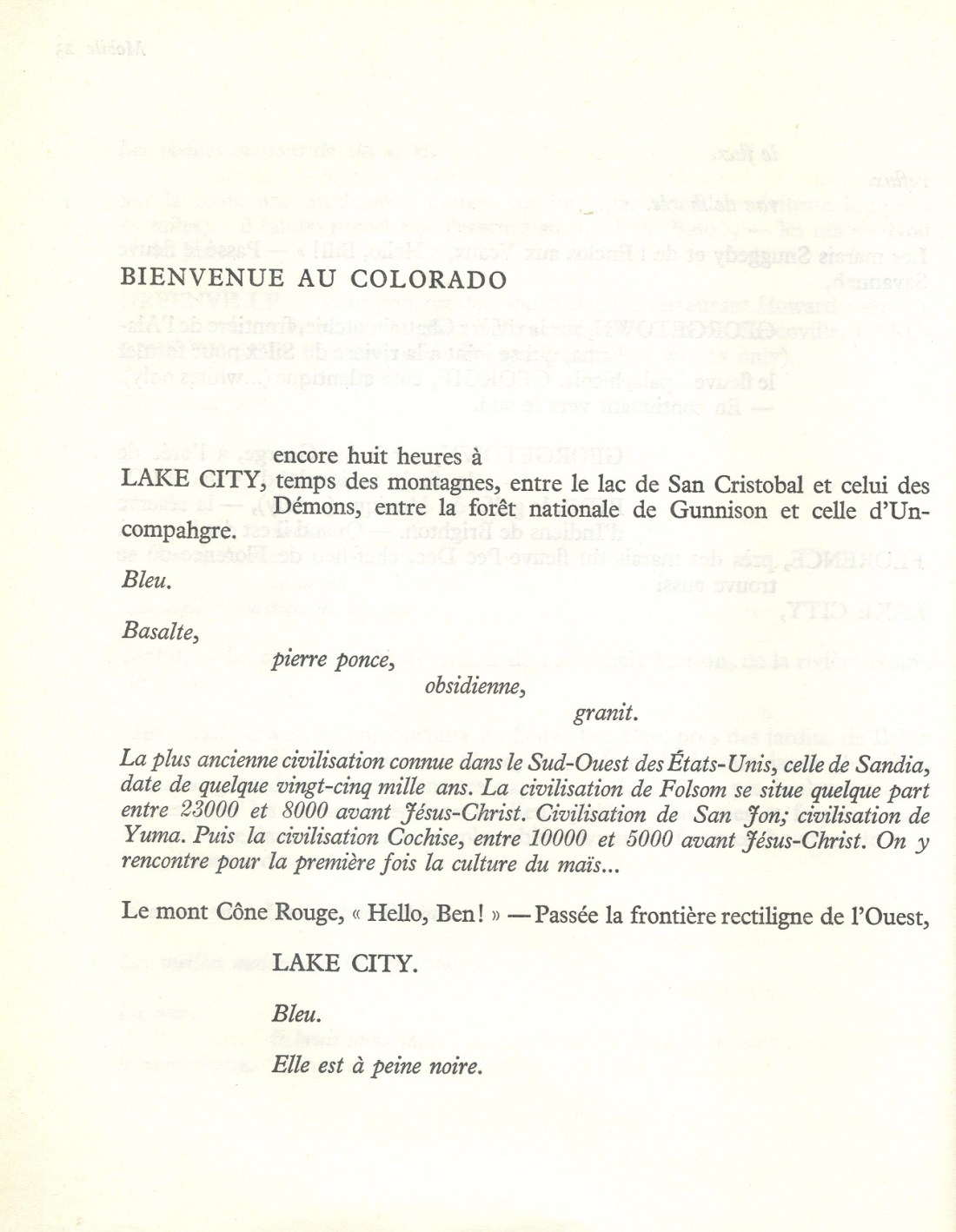

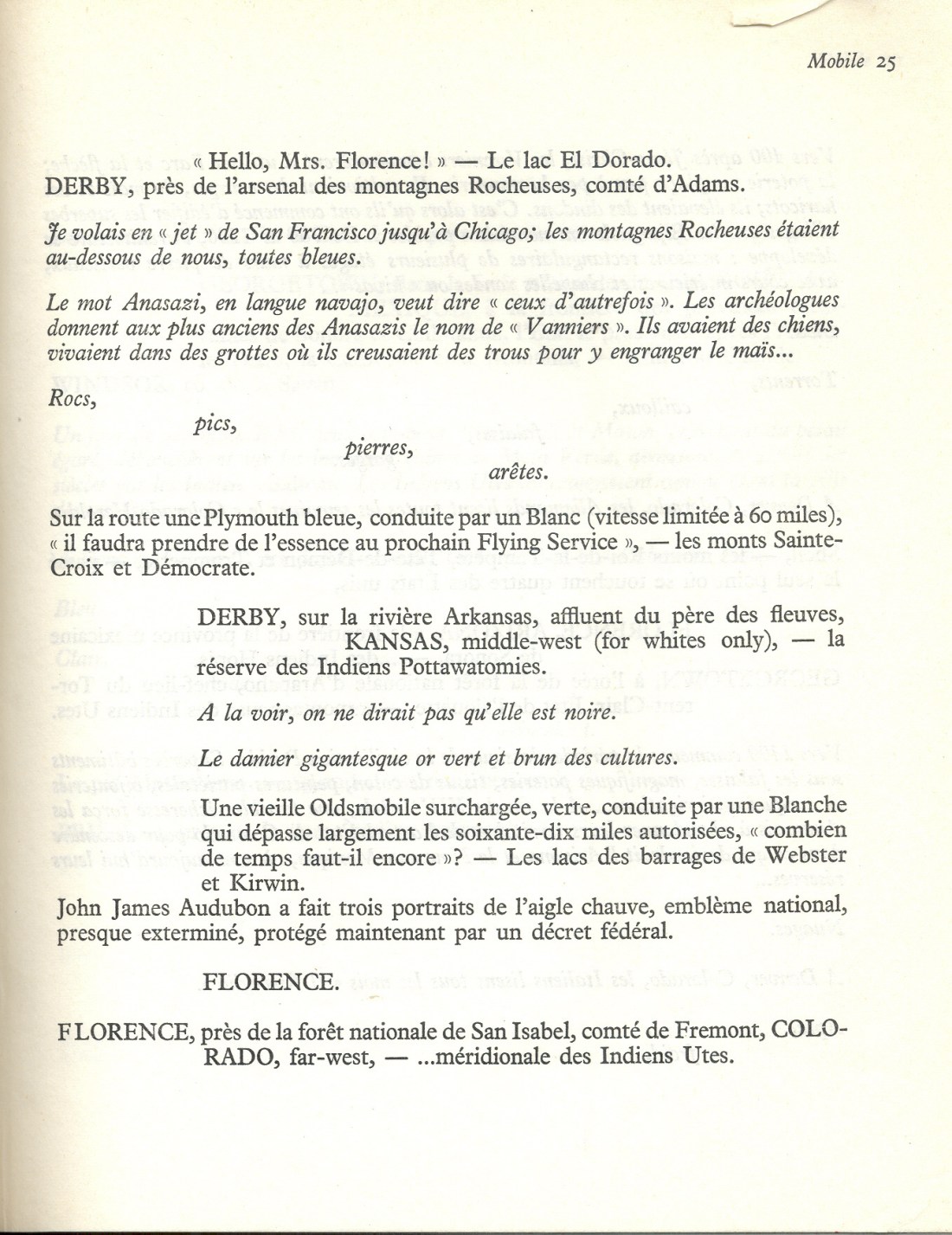

Tous les jours, à la BNF, avant de descendre dans les salles de recherche, je fais un petit tour dans l’exposition « La France de Raymond Depardon » dont j’ai un peu parlé en novembre dernier. Je ne m’en lasse pas. Ce n’est pas seulement une expérience esthétique, c’est aussi une plongée, à chaque fois, dans l’image et l’imaginaire d’un pays, dans le mystère qui fait qu’un territoire varié et multiple peut être appelé « la France ».

Deux grandes salles, la première consacrée à un choix de photos que Depardon a prises sur l’ensemble du territoire métropolitain. Dans la deuxième, des archives de photos et de documents qui montrent un peu le cheminement du photographe, ses influences et ses projets passés, l’ayant conduit à photographier sa « terre natale ».

A chaque visite, de nouveaux détails apparaissent. Ce que je croyais avoir suffisamment vu, n’avait pas été vu du tout. Les grands tirages sont magnifiques et racontent tant de choses sur la vie des Français. Dans le regard de Depardon, la France est extrêmement colorée, mais les couleurs, il faut les capter sur la totalité des photos : des feuilles mortes par terre renvoient aux coloris des fenêtres tout en haut, ou à des panneaux signalétiques. Le bleu du ciel entre en écho avec des affiches. Les photos sont parfois de véritables camaïeux, et des variations autour d’une, deux ou trois couleurs.

Photo Raymond Depardon

Photo Raymond Depardon

L’affluence est toujours assez importante. Les salles de l’exposition ne sont jamais vides, et les gens commentent, devinent la région, le département et la ville où les photos furent prises. Ils discutent, scrutent les détails pour trouver des indices, et ils cherchent dans leurs souvenirs de vacances. Les visiteurs font actionner leur mémoire migratoire. C’est comme un jeu entre un photographe et un peuple. Le peuple vient voir, sans poser trop de jugements esthétiques, et entre dans un échange où la mémoire et le déchiffrage le disputent à la méditation. C’est bouleversant de voir les Français se déplacer et aller discuter de la France dans une exposition.

C’est pour moi la grande exposition de l’année 2010, le grand événement culturel de l’année qui finit. On y sent « l’urgence de photographier la France », la nécessité de le faire, non pas parce qu’elle disparaît, mais parce que Depardon, comme nous tous, s’interroge sur ce que c’est que la France. Et en faisant cela, Depardon a pris la dimension du grand photographe des temps contemporains. Lui seul, grâce à son travail de reporter, de voyageur, de paysan, de documentaire de la vie rurale autant que des guerres internationales, lui seul a la légitimité et la capacité d’incarner notre pays et de le représenter, avec de nombreuses problématiques présentes silencieusement sur les images.

Problématique du vieillissement et de la subsistance, avec des magasins fermés, d’anciennes façades, des maisons qui ont tenu debout. Problématique de la monumentalité républicaine, avec des « mairie-école », des monuments aux morts, des bâtiments officiels, et même des maisons ordinaires qui ont la dimension de monuments. Problématique de l’industrialisation et de la vie économique, avec des centrales nucléaires au loin, quelques usines, de nombreux commerces. La manière dont ces espaces de travail s’entremêlent avec la vie quotidienne des gens m’a intéressé. Des jardins potagers aux abords d’usines.

Problématique de l’habitat et du transport. Problématique des activités récréatives et culturelles. Problématique de la coexistence de différentes temporalités dans un même espace. La piscine à ciel ouvert d’une ville du nord est surplombée par un château en pierre, lui-même entouré d’immeubles en béton. Problématiques du paysage : comment les paysages naturels entrent en écho avec les architectures locales.

Il fallait un homme capable de passer des années sur les routes, ayant assez de talent, d’argent et d’expérience pour prétendre représenter un pays entier. Il fallait un homme qui nous prennent au sérieux, et qui sache regarder nos territoires avec respect, mais avec drôlerie aussi, et qui ait « l’oeil ». Un homme capable de regarder un paysage, et de le faire réfléchir.

Cet homme, c’est Raymond Depardon, et on parlera de ce travail sur le France dans cent ans, dans deux cents ans.

Chaque jour, j’entends les commentaires des gens, et je me dis que je devrais les noter, car ils sont drôles et intéressants. Mais j’oublie de les noter, et je les oublie aussi sec. Ce ne sont pas des commentaires d’habitués de galeries, ni de connaisseurs en art, ce sont des commentaires bien plus précieux. Depardon doit être si heureux d’avoir réussi à faire une exposition qui fasse venir des milliers de Français, qui discutent de tout autre chose que de la qualité des photos.

Photo Raymond Depardon

Photo Raymond Depardon

Photo Raymond Depardon

Photo Raymond Depardon