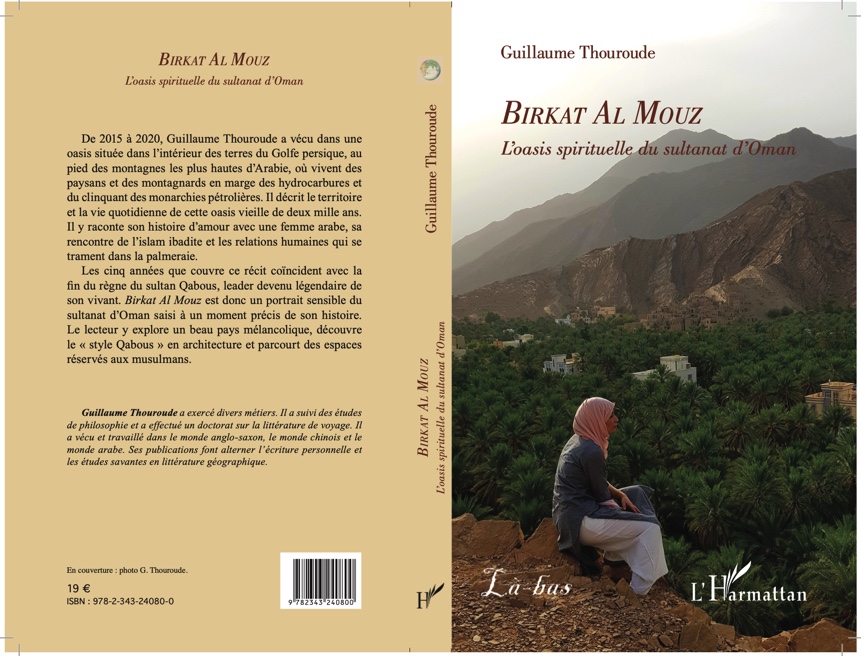

Suite à la parution de mon dernier livre, j’ai été Invité par la magnifique Médiathèque du Pays viganais à rencontrer les usagers cévenols et les amateurs de voyage.

Dix ans après la soirée que j’avais animée autour d’un autre livre sur l’Irlande, le succès fut encore au rendez-vous et le public de la ville du Vigan (30) a confirmé son attachement exceptionnel au livre, au récit, son intérêt pour le vaste monde.

Beaucoup de choses ont différé entre la soirée récente et celle qui a eu lieu en 2013. À l’époque j’avais prévu une diversité d’animations, de supports et de participants. En 2022, au contraire, j’étais un peu seul sur scène. Et pourtant, cet événement fut un grand travail d’équipe.

D’abord, mon frère Hubert a joué un rôle déterminant dans le succès de l’entreprise. Il a fait une publicité remarquable sur le marché du Vigan où il vend ses légumes. Quand je lui rendis visite à son étal le samedi précédant mon intervention, je le surpris en train de vendre ma conférence à un couple de sexagénaires qui n’avaient jamais entendu parlé d’Oman et qui semblèrent enthousiastes à l’idée de participer à cette soirée. Et devinez quoi : ils tinrent parole, ils vinrent, et ils m’achetèrent un exemplaire de Birkat al Mouz.

Il recommença avec chaque client. Il trouvait un mot pour chaque personnalité. Aux spécialistes de fleurs, il évoquait les roses de Jebel Akhdar. Aux hommes maniérés, il dissertait sur les goûts et les excès de Sultan Qabous. Aux baroudeurs il vantait mes mérites d’aventurier. Aux savants il distillait des informations excitantes sur l’islam ibadite.

En conséquence de quoi, ce samedi matin, des dizaines de consommateurs sont retournés chez eux les bras chargés de légumes biologiques, la tête pleine du sultanat d’Oman, et l’agenda alourdi d’une date à ne pas oublier : la rencontre du frère d’Hubert vendredi 25 février à 18.00.

Mon frère ne s’arrêta pas à cet effort de marketing. Comme il est aussi musicien, je lui ai demandé au dernier moment de bien vouloir m’accompagner à la flûte. Il n’avait pas le temps de répéter car il préparait le marché pour le samedi suivant. Mais sa passion pour la musique fut la plus forte. Il prit une flûte de type whistle irlandais, accordée de façon à accompagner ma guitare si je jouais ma chanson en si mineur, et il gratifia le public de ses volutes sonores à la fin du spectacle.

Entre-temps, mon épouse Hajer s’était entraînée à cuisiner un gâteau selon une recette qu’elle avait apprise à Birkat al Mouz. Un délice à base de farine de noix-de-coco nappé d’un jus de citron. Deux semaines avant le jour J, Hajer avait préparé un premier cake que j’avais adoré mais dont la texture ne lui plaisait pas. Elle fit un deuxième essai que je trouvais moins délicieux car le citron se faisait trop discret. Deux jours avant l’événement, elle prit la cuisine d’assaut et cuisina le même gâteau mais sous la forme de cupcakes pour que les spectateurs puissent recevoir une part individualisée.

Pour des raisons sanitaires élémentaires, le directeur de la médiathèque Marc Jeanjean avait demandé qu’on ne propose pas de boisson ni de grignotage. Hajer a alors décidé d’acheter des boîtes en papier cartonné et d’entreposer dedans ledit cupcake et plusieurs dattes omanaises de deux espèces différentes. Cerise sur le gâteau, elle passa de longues minutes à écrire sur les boîtes en papier des expressions arabes.

Les gens repartirent donc chez eux avec leur petit cadeau personnalisé. L’ambiance était extrêmement chaleureuse et je vendis tous les exemplaires de Birkat al Mouz qui me restaient. Le lendemain au marché, ses clients habituels ovationnèrent encore une fois Hubert pour sa prestation et exprimèrent leur contentement vis-à-vis d’une soirée réussie en tous points.

Vivent les Cévennes et vive le travail d’équipe.