Depuis que j’ai annoncé la parution de mon livre, en novembre 2021, j’ai reçu plusieurs questions de personnes en quête d’éditeur me demandant si les éditions de L’Harmattan proposaient une édition à compte d’auteur ou d’éditeur. Je comprends mieux pourquoi on me demande cela en lisant cet article du Monde selon lequel L’Harmattan profiterait des auteurs, ne leur verserait pas leurs droits d’auteur et les ferait même payer pour éditer leurs livres.

Je voudrais apporter ici mon modeste témoignage sur quelques points précis qui font polémique. Je n’ai pas fait d’enquête, cela est simplement mon vécu, et je rebondis ainsi sur les critiques avancées dans l’article du Monde que j’ai mentionné ci-dessus, et écrites dans la fiche Wikipedia de l’éditeur. Chemin faisant, je voudrais enfin répondre aux préjugés que je nourrissais moi-même à l’endroit de L’harmattan.

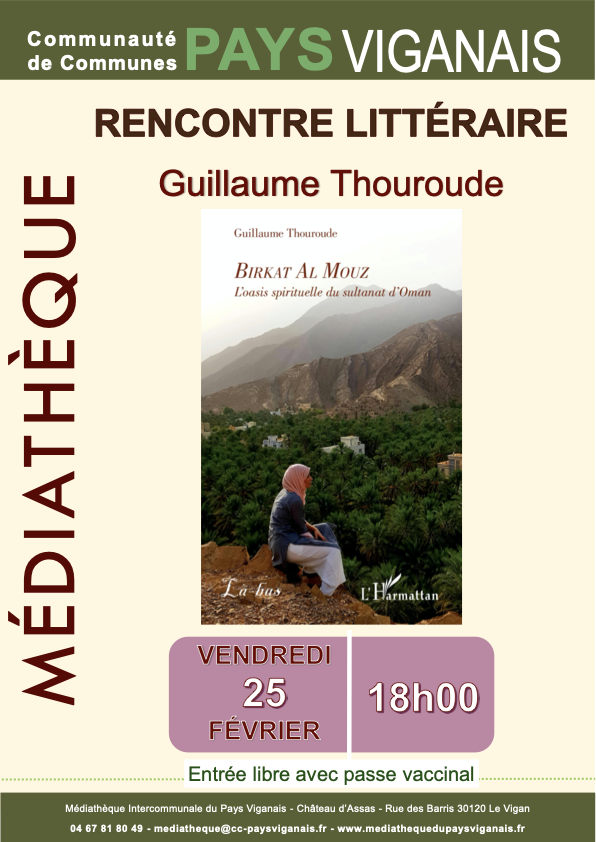

Sélection d’ouvrages. J’ai envoyé mon manuscrit par email en version électronique, je n’ai donc rien payé en termes d’impression. J’habitais en Oman et la pandémie mondiale autorisait de passer par des fichiers dématérialisés pour présenter les textes aux éditeurs. Comme je n’ai reçu de réponse positive que de L’Harmattan, j’ai signé avec cet éditeur. Je ne sais pas comment mon manuscrit a été sélectionné, mais je sais qu’il a été accueilli dans une collection spécialisée dans les livres de voyage, existant depuis 2010, et ne publiant qu’un ou deux livres par an, donc ce n’était pas incohérent.

On dit souvent que cet éditeur « publie tout et n’importe quoi », auquel cas je suggère de faire une expérience : envoyer un manuscrit sans queue ni tête, mal écrit et sans forme, et voyons ce qu’il en adviendra.

Cofinancement des frais de publication. Le contrat d’éditeur stipule en effet que l’auteur devra acheter, une fois le livre fabriqué, édité et publié, trente exemplaires du livre au prix réduit de 30 %. Cela m’a un peu surpris et même refroidi car c’est la première fois qu’un éditeur me demandait cela. J’ai finalement accepté et voici les coûts réels engendrés : 378 euros pour l’achat de mes trente livres, en plus des cinq exemplaires d’auteurs offerts. Je me retrouve donc avec 35 exemplaires de mon livre, que je paie une fois publiés. Comme son prix s’élève à 19 euros et que je l’ai payé 13 euros, il me faut vendre 20 livres pour me rembourser entièrement.

Je le répète pour mettre cela en perspective de ce qui est dit par les détracteurs. On lit que des auteurs se plaignent d’avoir dépensé des milliers d’euros pour voir leur livre publié. Ce n’est pas mon cas. Il me suffit aujourd’hui de vendre 20 livres et cette publication ne m’aura pas coûté un centime.

On peut refuser cela, je le comprends très bien. J’ai moi-même publié cinq ouvrages avant celui-ci sans rien dépenser, et certains éditeurs m’ont même payé pour le manuscrit.

Lire sur ce sujet « Comment j’ai publié mon premier livre »

La Précarité du sage, 24 novembre 2023

D’autres éditeurs m’ont versé des droits d’auteurs quand je vendais suffisamment. J’ai aussi publié plusieurs dizaines d’articles, de chapitres et de textes courts dans des revues sans avoir jamais participé aux frais. C’est donc une pratique rare que je ne recommande pas, mais il faut l’appréhender sans mentir : dans mon cas cette dépense s’est élevée à moins de 400 euros, et je déciderai si je veux vendre les livres que j’ai reçus ou si je choisis d’en faire cadeau à celles et ceux qui sont intéressés par ce récit. Selon la qualité du livre et de l’éditeur, c’est en définitive une dépense que je juge raisonnable.

Le travail d’édition. La personne en charge de mon manuscrit ne m’a pas fait de suggestions d’éditeur, elle ne m’a pas conseillé sur le style ni sur le contenu de mon livre. En revanche, elle s’est penchée sur la correction du texte en utilisant des outils informatiques onéreux pour un auteur, type Antidote. S’il y a trop de fautes, elle renvoie le manuscrit à l’auteur pour qu’il revoie sa copie. Cela semble signifier qu’a minima cet éditeur ne publie pas « tout et n’importe quoi », et qu’il ne faut pas compter sur lui pour relire et corriger votre manuscrit.

J’en profite pour remercier ici tous ceux qui on donné de leur temps pour relire mon texte, le corriger et l’améliorer par leurs conseils judicieux. Que vous soyez écrivain reconnu, ingénieur à la retraite, ingénieur.e en activité, professeur admiré ou ami au grand coeur (et souvent vous cochez plusieurs de ces cases), soyez ici remercié et attendez-vous à recevoir très bientôt un exemplaire de Birkat al Mouz dédicacé.

La personne en charge m’a aussi conseillé sur la mise en page et elle a finalisé le manuscrit pour en faire un texte imprimable sur un document intermédiaire. Elle m’a enfin laissé lire les épreuves sur un document PDF pour que je puisse procéder aux dernières corrections (non pas directement sur le document mais en lui indiquant le lieu exact des corrections pour qu’elle les fasse elle-même). Ce travail-là ne se fait pas dans une édition à compte d’auteur.

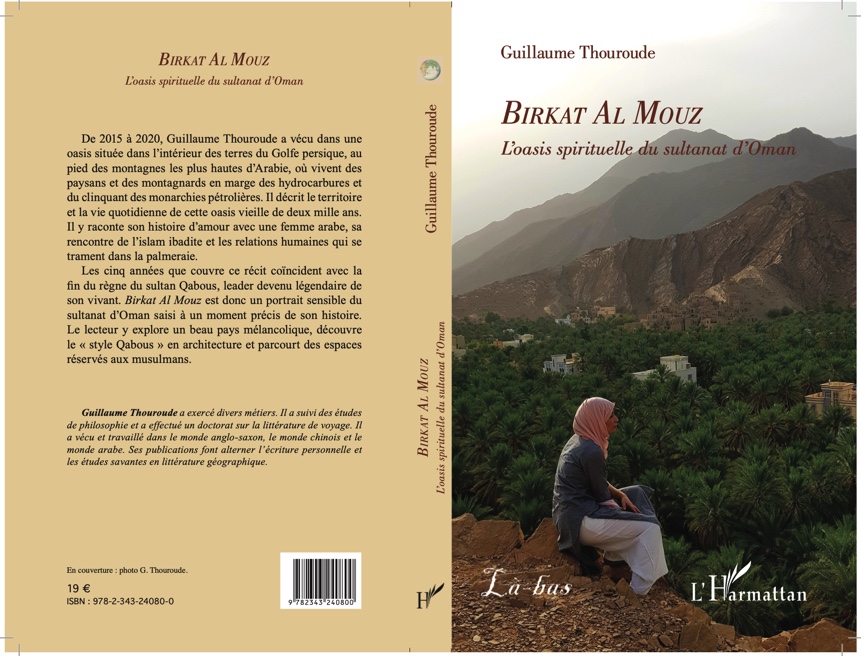

La couverture. J’ai proposé une photo pour la couverture et ce sont les graphistes de l’éditeur qui ont jugé si la qualité de l’image était suffisamment bonne. De même, il y a eu des échanges entre la personne en charge du manuscrit, le service graphisme et moi-même, pour que la couverture soit satisfaisante.

La promotion, le marketing et la diffusion. Une fois que le livre est publié et annoncé sur le site de L’Harmattan, une dernière personne apparaît dans votre parcours pour vous aider à faire connaître votre ouvrage. Elle s’occupe de la promotion et vous pouvez lui demander d’envoyer des exemplaires en « service de presse » à des journalistes ou des influenceurs qui, on l’espère, feront un compte rendu de lecture et donneront envie à d’autres de vous lire.

Dans ce service de marketing, on vous propose de réaliser une vidéo de présentation qui pourra être diffusée sur les réseaux sociaux et autres sites, en plus du site de l’éditeur. Cette vidéo est réalisée avec le matériel et le personnel de l’éditeur sans frais pour l’auteur. Je ne l’ai pas encore faite, ni même pris contact avec le service en question, donc je ne peux rien dire de plus concernant cette vidéo, mais à l’époque de YouTube et d’Instagram, c’est un service appréciable.

Il y a enfin la possibilité d’organiser une « soirée » signature dans les locaux situés au centre de Paris, où l’on peut inviter quelques dizaines de personnes. Cela non plus, je ne l’ai pas encore fait, mais c’est un service que tous les éditeurs ne sont pas capables de rendre à leurs auteurs.

En définitive, je pense que le bilan général est plutôt positif. En ce qui me concerne, et pour être honnête, j’ai été agréablement surpris car je m’attendais à être traité sans égard dans une immense usine à gaz. J’ai au contraire eu la sensation d’être accueilli poliment dans une entreprise bénéficiaire qui a le sens du profit, et qui me donne des outils pour faire exister et rendre accessible un livre intéressant, attachant et peut-être même utile à certains égards. Je n’ignore pas que L’Harmattan est moins prestigieux que beaucoup d’éditeurs. Je n’ignore pas que pour un certain esprit snob très vivant chez les amateurs de livres, un petit éditeur éphémère vaudra toujours mieux que cette vieille boîte controversée. Cependant, mon expérience me pousse à déclarer qu’il n’y a aucune honte à publier là.

Vous ne ferez pas carrière grâce à L’Harmattan, mais votre carrière ne souffrira pas d’avoir publié chez L’Harmattan.